STORIA E TRADIZIONI

Si sniffava, si masticava o si fumava: dove (e quando) si coltivava il tabacco a Palermo

C'erano zone con intere piantagioni e medici che lo prescrivevano come salutare. Era di gran moda tra le dame custodirlo in apposite tabacchiere in argento

Pianta di tabacco

Il tabacco da fiuto veniva adoperato da principio per scopi medici, perché liberava rapidamente le cavità nasali, ma altrettanto rapidamente dava assuefazione e nacque ben presto l’usanza di fiutarlo per diletto. Si dice che in tempi più recenti non ne riuscisse a fare a meno neanche Padre Pio.

L’aristocratico educandato Carolino di Palermo proibiva alle alunne l’uso di orologi, ricordini, astucci, ecc. mapermetteva l’uso di tabacchiere solo, come diceva Pitrè: «in caso di tale infermità che non ammettesse altro medicamento che il tabacco».

Nei registri di introito di alcuni monasteri di Palermo si segnava l’acquisto di tabacco per il consumo delle monache. Nel monastero dell’Assunta ad esempio, nel Natale del 1855 si regalarono alle 6 monache converse: piatti, pentole, riso e tabacco.

Un’antica leggenda fa risalire l’origine della pianta del tabacco a Maometto. Si racconta che un giorno una vipera, salvata da morte certa dal profeta, invece di essergli grata, lo morse ad una mano.

Maometto succhiò via il veleno della ferita e lo sputò per terra. Nacque così la pianta del tabacco, che conserva il veleno della vipera mitigato dalla dolce saliva del profeta.

I medici in passato non erano spesso concordi: c’era chi vantava il tabacco come salutare e chi lo riteneva dannoso alla salute.

A diffondere il vizio del tabagismo in Sicilia, al principio del XVII secolo, furono probabilmente i marinai d’altura, che masticavano la foglia americana. Nel 1640 il tabacco era già molto diffuso (tanto che vi si impose una tassa di consumo): si annusava, si masticava o si fumava con la pipa.

Il Monaco e poeta monrealese Don Paolo Catania, scrisse nel 1665 un volume in cui cantò in versi del tabacco e dei tabaccanti.

Nel Seicento si consumava tabacco estero, perchè le piante presenti nell’isola non venivano coltivate per finalità commerciali. Sappiamo che “piante di nicoziana” crescevano nell’orto botanico di Messina e all’orto botanico di Misilmeri, di proprietà del principe della Cattolica.

A metà del Settecento non si conosceva ancora il sigaro, ma il tabacco da fiuto era delizia di uomini e donne. Si realizzavano bellissime tabacchiere in avorio, argento oppure oro e pietre preziose.

Racconta il Pitrè che nel Settecento non vi era dama a Palermo che non avesse la sua elegante tabacchiera. Queste scatoline utilizzate dalle donne erano molto più preziose delle tabacchiere destinate agli uomini.

Il gentiluomo elegante sapeva annusare il tabacco senza starnutire e senza sporcarsi: lo offriva agli altri prima di prenderlo per sé.

Portava al naso una piccola quantità di polvere tritata tenendola tra il pollice e l’indice, poi estraeva dal taschino un fazzoletto per soffiarsi il naso e ripulirsi accuratamente.

Le signore prendevano una piccola “presa di tabacco” a volte direttamente dalla tabacchiera oppure mettendone un pizzico sul dorso della mano. Spesso l’uso prolungato lasciava (come abbiamo visto nel caso della signora madre) sgradevoli macchie scure intorno alle narici.

Nel 1768 l’uso del tabacco era talmente diffuso a Palermo nelle classi colte che il celebre poeta Giovanni Meli, nel proemio di talune terzine in “Lode della Mosca”, recitate nel Monastero di San Martino delle Scale, ebbe a cantare i versi seguenti: “Sputupigghiutabbaccu e mi cci ‘ncarcu”.

Per quanto riguarda le persone più umili o fumavano il tabacco nelle pipe (specialmente i facchini che bazzicavano dalle parti del porto e frequentavano gli uomini di mare) oppure, come nel caso di soldati, marinai e braccianti, masticavano giornalmente tabacco Brasile (abitudine detestabile, mai seguita dalla borghesia).

Nell’Ottocento a Palermo veniva già coltivato il Lecce (aleccia) per ottenere tabacco da fiuto. Sappiamo che un tale signor Tamburo esercitava la manifattura dei tabacchi indigeni ed esotici e smerciava i suoi prodotti in 4 botteghe: due in Via Toledo, una sotto l’ex monastero dei Sett’Angeli e l’altra di fronte alla Cattedrale.

Alla morte del sig. Tamburo nel 1835 i figli non vollero continuare l’attività ma l’eredità fu raccolta da altri commercianti: Bonomolo, Dinatale, Cocilovo, Carella, Morello, Dabbene.

Il tabacco brasiliano da fiuto era detto “fiore”. Le qualità Lecce e Brasile venivano prodotte nella contrada Porcelli.

Successivamente la coltivazione si estese nei campi della Madonna dell’Orto, dell’Olivuzza e di Porta San Giorgio, sia per il commercio locale, che per l’esportazione a Livorno e a Genova. I piccoli produttori tendevano a ottenere prodotti economici, che fossero accessibili al maggior numero di consumatori.

Verso la metà dell’Ottocento la coltivazione del tabacco era fiorente (ottomila quintali metrici per anno) e i giardinieri vi destinavano i migliori orti della città.

In Via Tukory, in Corso dei Mille, in via dei Vespri e in tutte le Fonderie Oretee erano sorte piccole fabbriche di tabacchi per fornire le polveri da fiuto per il consumo interno dell’Isola.

Almeno 4000 persone erano impiegate nella produzione del tabacco: il sig.Francesco Morello aveva un opificio al Molo dove lavoravano ben 535 operai.

Successivamente la coltivazione si estese a Brancaccio, all’Abbate, ai Ficarazzi, alle Terrerosse, a San Giovanni dei Lebbrosi, in tutte le borgate che circondano la Conca d’Oro.

Il Brasile, favorito dal clima e dalla presenza dei terreni argillosi calcerei, allignò a meraviglia. Il Brasile di Partinico divenne in poco tempo quello che lo Spagnuolo di Licodia Eubea era per Catania: eccellenti polveri da fiuto fabbricate in Sicilia.

La provincia di Messina prese a coltivare il tabacco dopo Palermo, intorno al 1825, nella zona di Saponara e Rometta. Si estese poi a molti altri comuni del Messinese. I tabacchi messinesi erano superiori a tutti quelli isolani, compresi quelli di Palermo.

Il tabacco si seminava da gennaio a giugno; era richiesta molta manodopera soprattutto femminile, per la raccolta delle foglie, l’essicazione, il trattamento nelle stufe.

Nel 1830 Ferdinando II venuto in Palermo si mostrò col sigaro in bocca e tutti, magnati e borghesi, presero a imitarlo. Mentre i giovani preferivano fumare i sigari, il tabacco in polvere era molto utilizzato dalla gente attempata: non c’era vecchio siciliano sprovvisto di tabacchiera.

I sigari migliori come abbiamo detto erano quelli messinesi, dal momento che la città dello Stretto era porto franco e vi affluivano le qualità di tabacco migliori.

Quando nel 1846 la zarina Aleksandra andò via da Palermo, dopo un lungo soggiorno durato diversi mesi, regalò eleganti tabacchiere a diversi aristocratici siciliani.

Per riconoscenza, fece donodi una tabacchiera tempestata di pietre preziose persino al contadino proprietario dell’asina che ogni mattina si recava all’Olivuzza e forniva latte fresco alla famiglia reale. Il contadino dalla vendita del costoso dono ricavò abbastanza per acquistare un vasto podere.

I Romanov come tutti gli altri sovrani europei del resto erano soliti far dono di preziose tabacchiere a diplomatici e dignitari di alto rango.

Re Ferdinando I di Napoli non pigliava tabacco, ma regalava tabacchiere. Le tabacchiere erano all’epoca veri e propri piccoli capolavori: decorate con oro, smalti, diamanti, perle o con miniature ritratto dei sovrani. Quelle dei Romanov erano spesso realizzate da Fabergè.

Nel 1849 vennero tassati i tabacchi: Palermo e Catania si accaparrarono allora i tabacchi di tutta l'Isola; i sigari di Palermo gareggiavano con quelli di Amburgo e dell’Avana. Catania vantava il suo delizioso di Licodia, Palermo il suo aromatico di Partinico.

Dopo l’Unità di Italia alcuni conventi di Palermo, dopo gli espropri del 1866, furono trasformati in opifici, producendo tabacco in polvere di aroma squisito e molto ricercato dai consumatori: Fra Luigi, Fra Leonardo e S. Antonino.

Tali tabacchi si vendevano liberamente in Sicilia sino al 1876. Con l’assunzione nel 1876 del monopolio della produzione dei tabacchi allo stato, fu impiantata la Regia Manifattura dei tabacchi, su un Lazzaretto sorto nel Seicento e ormai in disuso,nella borgata marinara dell’Acquasanta (PA).

La vicinanza con la costa e l’accesso diretto al mare consentivano all’opificio di ricevere le merci dalle navi che trasportavano il tabacco in foglia all’interno di botti di legno.

Nel periodo più fiorente la manifattura dei tabacchiarrivò a contare 600 donne e 300 uomini. Ai dipendenti veniva “regalato” ogni mese un certo quantitativo di sigarette e tabacco sfuso. La manifattura fu costretta a chiudere i battenti purtroppo il 27 Aprile 2001.

In pochi ricordano tuttavia che a Palermo ancora negli anni Settanta e Ottantadel secolo scorso diverse vecchiette annusavano tabacco.

«Anche mia nonna aveva questo vizio», confessa Donato Caracciolo, palermitano doc. Ricorda che negli anni Settanta, quando lui era solo un bambino, la nonna Ninfa, una coraggiosa signora (sopravvissuta da bambina alla poliomielite) con i capelli d’argento raccolti sulla nuca nel tradizionale tuppo e grandi occhiali da vista, lo mandava ogni tanto da Don Carmelo il tabaccaio (o meglio “il tabacchino” come si dice a Palermo), ad acquistare di nascosto delle bustine con una polvere grigia dall’odore pungente.

«Le tiene da parte solo per me- precisava nonna Ninfa, che conservava il tabacco in una scatolina rotonda d’argento -. Lei aveva l’accortezza di non annusare mai il tabacco in pubblico, nemmeno davanti ai familiari.

In gran segreto, nell’intimità della sua casa, faceva ogni tanto il gesto riservatissimo di prendere un pizzico di tabacco con indice e pollice e di portarlo alle narici», continua Donato.

Conclude infine con un sorriso, ricordando che quando da bambino andava da Don Carmelo a comprare il tabacco, specificando “è per mia nonna”, gli altri clienti della tabaccheria si voltavano a guardarlo in tralice e scuotevano la testa con aria di biasimo, come a dire: «Guarda ragazzino che lo abbiamo capito benissimo che lo annusi tu! Non mettere in mezzo quella santa donna di tua nonna!».

|

Ti è piaciuto questo articolo?

Seguici anche sui social

Iscriviti alla newsletter

|

GLI ARTICOLI PIÚ LETTI

-

STORIA E TRADIZIONI

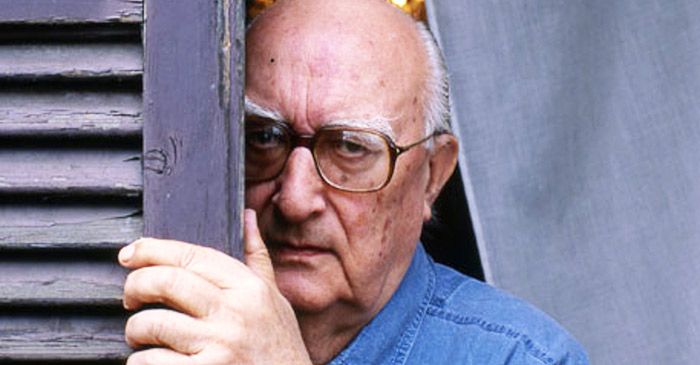

Le 10 suore morte in un monastero: quando Camilleri scoprì un segreto dei Gattopardi

281.862 di Maria Oliveri

Seguici su Facebook

Seguici su Facebook Seguici su Instagram

Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok

Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp

Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram

Iscriviti al canale Telegram