STORIA E TRADIZIONI

Il rituale delle (3, 5, 7) tappe della fede in Sicilia: perché si chiamano "lavureddi"

Affondano le radici in una tradizione ben più antica, risalente addirittura ai riti pagani pre-cristiani, in particolare al culto del dio Adone, un dio giovane e bello

I "lavureddi" a Misilmeri

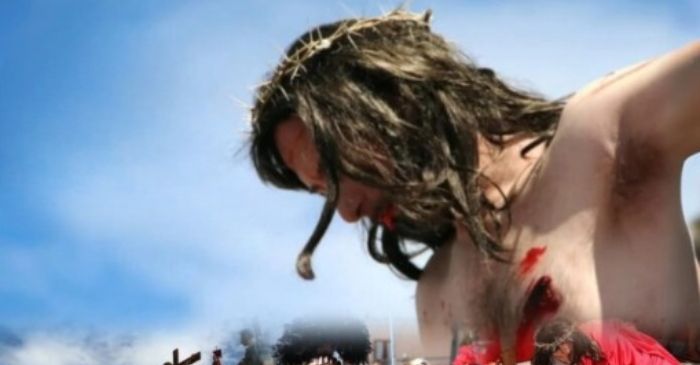

Durante la Settimana Santa, il sacro si intreccia con il folclore in una serie di celebrazioni che culminano nella solennità della Domenica di Pasqua, ma che iniziano molto prima, con il Giovedì Santo, quando prende corpo il Triduo Pasquale, cuore delle liturgie cristiane che accompagnano i fedeli nella commemorazione della Passione, della morte e della Resurrezione di Cristo.

In questo clima di raccoglimento, preghiera e memoria, nell’isola si rinnova una delle tradizioni più antiche e suggestive, ancora oggi vissuta con profonda partecipazione popolare: quella dei cosiddetti “lavureddi”, piccoli germogli coltivati al buio durante la Quaresima e portati in chiesa il Giovedì Santo per adornare gli altari della reposizione, quegli spazi allestiti al termine della Messa in Coena Domini, nei quali l’Eucaristia viene custodita fino al Venerdì Santo, per poi essere distribuita ai fedeli durante la liturgia della Passione.

Sebbene la liturgia cattolica distingua in modo chiaro l’altare della reposizione dal sepolcro di Cristo, nella pietà popolare siciliana – e non solo – l’associazione è spontanea e fortemente radicata, tanto che ancora oggi si continua a parlare di “sepolcri” in riferimento a questi altari solenni, riccamente ornati con fiori, lumi e soprattutto con quei piatti colmi di germogli che rappresentano non solo un addobbo ma un potente simbolo di vita che rinasce.

Il significato dei lavureddi non si esaurisce però nell’ambito del culto cristiano: essi affondano le radici in una tradizione ben più antica, risalente addirittura ai riti pagani pre-cristiani, in particolare al culto del dio Adone, una divinità giovane e bella, amata da Afrodite e morta prematuramente in una delle molte versioni del mito, trafitto da un cinghiale, animale in cui si incarnava, secondo alcuni miti, Ares geloso o Efesto vendicativo.

Per commemorare la sua morte e propiziarne la rinascita, le donne greche e orientali seminavano cereali a crescita rapida come grano, orzo, lenticchie, talvolta erbe aromatiche e fiori, in cesti o vasi che venivano tenuti al buio affinché germogliassero rapidamente e poi appassissero in breve tempo.

Questi giardini di Adone, così venivano chiamati, venivano poi portati in processione o gettati nei corsi d’acqua come gesto simbolico volto a rinnovare il ciclo vegetale e accompagnare il risveglio della natura in primavera. Ma ancor prima dei Greci, furono probabilmente i Fenici a introdurre nel Mediterraneo questo genere di riti, legati al ciclo vitale e alla rinascita stagionale.

All’approssimarsi dell’equinozio primaverile, i devoti di Adone interravano in contenitori di terracotta semi di grano e altri cereali che, tenuti al buio e innaffiati con cura, germogliavano pallidi e sottili, simulando un piccolo campo in miniatura da offrire al dio nella speranza che il suo ritorno potesse propiziare la rinascita del mondo vegetale.

In queste pratiche, apparentemente semplici, si celava una concezione profondamente simbolica della natura e del divino, dove la morte non era che una fase transitoria necessaria per accedere alla vita nuova.

A far compagnia ad Adone, vi erano altre divinità orientali il cui culto prevedeva riti simili: pensiamo a Osiride, a Tammuz, a Dioniso, figure divine accomunate dall’essere soggette alla morte e alla resurrezione, incarnazioni del ciclo stesso della natura che muore e rinasce, come il seme che marcisce nel buio della terra per poi spuntare e dare frutto.

Non è quindi sorprendente che, con l’espansione del cristianesimo, molti di questi riti siano stati non solo tollerati ma in parte assimilati, rivestiti di nuovi significati spirituali per favorire una più rapida diffusione della nuova religione in tutto l’Impero romano, che inglobò così nelle proprie celebrazioni elementi simbolici già ben radicati nella cultura contadina e religiosa delle popolazioni mediterranee.

In Sicilia, questa fusione tra sacro e profano ha dato origine a una tradizione che ha attraversato i secoli fino ad oggi, e che ha trovato nei lavureddi una delle sue espressioni più evocative.

Il termine stesso, “lavuri”, usato in dialetto per indicare il campo coltivato a grano, lascia intendere il legame profondo tra questa pratica e la vita rurale. I “lavureddi” sono, nel loro significato più puro, dei piccoli campi, delle minuscole rappresentazioni simboliche della terra pronta a germogliare, segni tangibili dell’attesa e della speranza, dell’attaccamento al ciclo della natura e della fede nella rinascita.

La loro preparazione, come ricordava Giuseppe Pitrè, iniziava tradizionalmente il Mercoledì delle Ceneri, quando in alcune chiese si benediva il grano che i fedeli avevano portato da casa, destinato a diventare nei giorni seguenti simbolo di preghiera e devozione silenziosa.

A casa, le donne – sempre loro, vere custodi del culto domestico – disponevano i semi di grano e legumi (in genere lenticchie) in ciotole o piatti, sul fondo dei quali veniva sistemata ovatta, stoppa o cotone, inumiditi regolarmente e tenuti al buio per quaranta giorni.

I germogli, pallidi e delicati, crescevano in silenzio, lontano dalla luce, fino a che, nella mattinata del Giovedì Santo, venivano portati alla luce e ornati con nastri colorati per essere poi offerti nelle chiese o sistemati alle finestre delle case, soprattutto a piano terra, dove chiunque potesse vederli e, in un certo senso, condividere il gesto di fede e di attesa.

A Palermo, così come in molte altre città dell’isola, era consuetudine percorrere il cosiddetto giro dei sepolcri, visitando un numero variabile di chiese – generalmente da un minimo di tre fino a cinque o sette – secondo una consuetudine di origine popolare, più che liturgica. Il numero delle tappe, infatti, assumeva un valore simbolico: tre richiamava la Santissima Trinità, cinque le piaghe di Cristo, sette i dolori della Madonna.

Ogni tappa diventava occasione di raccoglimento ma anche di confronto, perché ciascun fedele si soffermava ad ammirare gli allestimenti, spesso vere opere d’arte floreale, arricchite dalla fantasia e dalla devozione della comunità parrocchiale. I piatti, una volta giunti in chiesa, venivano legati insieme in lunghi steli, decorati con fettucce rosa o bianche, che spesso venivano poi riutilizzate per il culto e per adornare le statue sacre.

Non di rado, la mattina del Venerdì Santo, soprattutto in città come Catania o Palermo, venivano allestite vere e proprie esposizioni artistiche di lavureddi, che ornavano le scale delle cattedrali o la vara del Cristo morto portato in processione, accompagnato dai canti lenti e profondi della Settimana Santa.

La tradizione, pur non essendo codificata dalla dottrina ufficiale della Chiesa, ha continuato a vivere per secoli, attraversando riforme liturgiche, crisi religiose, guerre e cambiamenti sociali, e ancora oggi sopravvive nella forma e nella sostanza in molte comunità siciliane, dove il Giovedì Santo rappresenta uno dei momenti più attesi della Pasqua.

La Congregazione per il culto divino ha in effetti sottolineato nel 1988 che l’altare della reposizione non debba essere interpretato come un sepolcro, ma come il luogo della custodia e adorazione dell’Eucaristia, tuttavia la sensibilità popolare ha continuato a cogliere nella metafora del sepolcro un’immagine potente, capace di unire la morte e la speranza della risurrezione, e se il tabernacolo rimane aperto, vuoto, a simboleggiare l’assenza dello sposo, come dice l’immagine evangelica, è proprio nei lavureddi che la comunità cristiana ritrova un segno di vita, un anticipo di luce dentro la notte del Venerdì.

I lavureddi, così fragili e così forti, continuano a germogliare ogni primavera nei piatti delle donne siciliane, come piccoli miracoli domestici, come silenziosi messaggi di fede, come memoria viva di un passato che si rinnova, ogni volta, in un presente che ha ancora bisogno di speranza.

|

Ti è piaciuto questo articolo?

Seguici anche sui social

Iscriviti alla newsletter

|

GLI ARTICOLI PIÚ LETTI

-

STORIA E TRADIZIONI

Le 10 suore morte in un monastero: quando Camilleri scoprì un segreto dei Gattopardi

281.956 di Maria Oliveri -

STORIA E TRADIZIONI

Lasciò marito e figli, rischiò il carcere: una nobile siciliana fece follie per D'Annunzio

77.114 di Maria Oliveri

Seguici su Facebook

Seguici su Facebook Seguici su Instagram

Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok

Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp

Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram

Iscriviti al canale Telegram