STORIA E TRADIZIONI

400 anni fa gli apparve Santa Rosalia: così il "cacciatore" liberò Palermo dalla peste

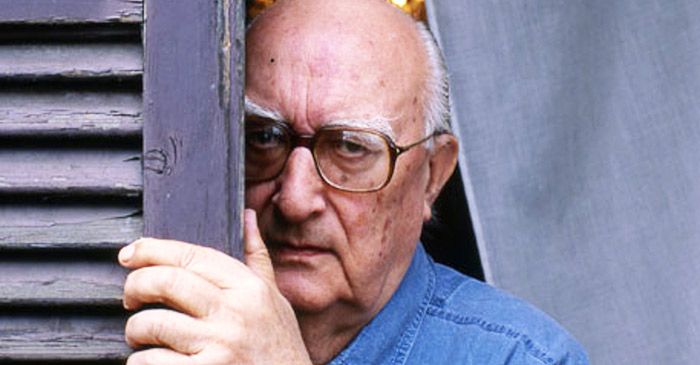

Ci sono delle date che ogni buon palermitano dovrebbe conoscere, quest'anno in modo particolare. Ce le ricorda e le ripercorre lo storico dell'arte Filippo Sapienza

Una raffigurazione di Santa Rosalia e il "cacciatore" di Totò Bonanno che si trova all'ingresso di Monte Pellegrino

Il Giubileo rosaliano che si è concluso lo scorso settembre sul Monte Pellegrino, prosegue con altri anniversari importanti.

Questo evento è un insieme di fatti che coinvolsero gli abitanti stessi della città. Tra questi ricordiamo Geronima La Gattuta, che l'anno prima dell'arrivo del vascello infetto ebbe un sogno riguardante la Santuzza che le indicò il luogo dove trovare il suo corpo, e Vincenzo Bonelli, che il 13 febbraio 1625 riferì di aver avuto una visione di una donna dal bell'aspetto.

Ma andiamo intanto per ordine cronologico, grazie alla preziosa collaborazione dello storico dell'arte Filippo Sapienza, che ci "accompagna" in questo lungo excursus.

Le date che ogni "buon" palermitano dovrebbe conoscere sono diverse: quella del 23 ottobre 1623, quando Geronima La Gattuta sogna Santa Rosalia. Poi c'è il 7 maggio 1624 che segna l'approdo del vascello infetto. Per circa un anno i medici del regno registrano guarigioni degli appestati dovute ad una certa "acqua di Santa Rosolea".

Si continua con il 26 maggio 1624 quando sul Monte Pellegrino iniziano gli scavi per poi arrivare al 15 luglio di quello stesso anno (1624), quando viene trovato il corpo con due croci, una ciotola e un conta-preghiere nella chiesa rupestre detta di "Santa Rosolea". Infine il 27 luglio 1624 il Senato di Palermo elegge Santa Rosalia come patrona della città di Palermo.

Vincenzo Bonelli, un saponaro della pannaria noto come il "cacciatore", racconta la tragica morte di sua figlia e della giovane moglie. Disperato, non rivelò la malattia contagiosa della figlia al deputato né al custode che controllava i malati ogni mattina.

Seguendo le istruzioni di medici amici, la curò segretamente, ma alla fine morì. Dopo la morte, il suo corpo presentava segni evidenti del contagio. Nessun medico volle attestare la sua morte per permetterle di essere sepolta in chiesa, così fu portata via con il carrozzone, come gli altri infetti.

Il Saponaro, in veste da cacciatore, «il 13 febbraio del 1625, decise di andare sul monte Pellegrino con i suoi cani e la schioppa - ripercorre Sapienza -. Secondo le testimonianze andò a caccia in quei luoghi con il proposito di togliersi la vita».

Arrivato al primo scalino (riportiamo in parte la testimonianza che Vincenzo fece poco prima di morire al sacerdote Pietro Lo Monaco) dice: «Mi apparse una donna di maravigliosa belleza con un aspetto divino, vestita di sotto bianco et sopra di lanetta negra con tonica al monacale, con li sandoli di corda alli pedi et per la sua extrema belletia non la potia mir(ari) tal che restai quasi stupito et attonito tremandome il core er arrizandome li capilli».

Così quella misteriosa donna si presentò e si mise a parlare: «Veni meco che ti voglio demostrare la mia grutta pellegrina dove per multi anni di mia vita habitai et dimorai».

Le mostrò il luogo dove era stata sepolta; «et sonno li propria ossa del mio corpo che hoggi le tiene monsignor Cardinali Di Oria nella sua propria camera».

Vincenzo Bonelli le domandò: «Vui, cu siti» e la donna rispose: «Io sono Rosolea». Una visione rivelò che la peste nella città sarebbe terminata quando le sue ossa fossero state riconosciute. Di conseguenza, ordinò che l'evento fosse comunicato al Cardinale e, come segno di veridicità, predisse che, una volta confessato e ricevuta la comunione, sarebbe morto presto a causa della peste.

Il 16 febbraio, Bonelli seguì le indicazioni della visione e, dopo essersi confessato con il sacerdote Pietro Lo Monaco, morì il giorno successivo.

Il cardinale richiamò la commissione medico-anatomica per verificare se i reperti appartenessero a un solo corpo, se fossero di donna, di grandezza normale o superiore alla media, e se fossero comprovati i miracoli.

Tra il 15 e il 18 febbraio, la commissione presieduta da Giuseppe Pizzuto stabilì che i resti analizzati appartenevano a più corpi umani di statura ordinaria. In particolare, furono identificati due frati, deceduti alcuni decenni prima e sepolti nel luogo di sepoltura tradizionalmente associato alla Santa, privi di segni di pietrificazione.

«Inoltre, altri resti incastonati nella concrezione calcarea - racconta Sapienza - che risultavano appartenere a un unico individuo, furono identificati come quelli di una donna e dunque di Rosalia.

Le ossa particolarmente bianche erano state rinvenute tutte entro uno spesso strato di detriti, fango e calcare e, per poterle trasportate dal monte alla città, furono frantumate in gran parte».

Sulla calotta cranica poi. ripercorre ancora lo storico, sono stati trovati l'avambraccio e la mano ancora attaccati al cranio. Sotto le ossa della mano sinistra sono stati rinvenuti «monili sacri, tra cui due croci e un contapreghiere i cui grani sono in parte ancora tra le costole della santa».

Una parte di questi grani, insieme alla croce estratta allora, è visibile nella cappella della Santuzza in Cattedrale. Il Senato fece creare un'urna in cristallo e legno per le ossa di Rosalia.

Il 9 giugno 1625, durante il Corpus Domini, si svolse la prima processione della Santuzza, che liberò miracolosamente la città dalla peste, come aveva predetto.

|

Ti è piaciuto questo articolo?

Seguici anche sui social

Iscriviti alla newsletter

|

GLI ARTICOLI PIÚ LETTI

-

STORIA E TRADIZIONI

Le 10 suore morte in un monastero: quando Camilleri scoprì un segreto dei Gattopardi

281.918 di Maria Oliveri -

STORIA E TRADIZIONI

Avevano l'oro bianco, Franca Florio le rifiutò: donne e "matri" (senza nome) in Sicilia

82.885 di Susanna La Valle -

ARTE E ARCHITETTURA

Il nome è innocuo ma ha un passato oscuro: il Mercato di Palermo dove trovi tesori

70.950 di Susanna La Valle

Seguici su Facebook

Seguici su Facebook Seguici su Instagram

Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok

Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp

Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram

Iscriviti al canale Telegram