ITINERARI E LUOGHI

Oltre i ruderi di Sant’Ignazio in Sicilia: tra i gioielli (più belli) della città delle 100 chiese

Tra gambero rosso appena pescato o una granita fresca, finalmente può iniziare la visita di un luogo mistico e… religioso. I passi conducono dritti alla Piazza Plebiscito

La chiesa di Sant'Ignazio a Mazara del Vallo

L’intrepida passione dei viaggiatori porta dritti alla città delle 100 chiese. Tra le strette viuzze e un quartiere arabo - la "Casbah", Mazara del Vallo è una comunità che ha saputo fondere più culture e religioni.

Non lontano dalla Cattedrale, con la brezza marina proveniente dal Mar Mediterraneo a "spingere" nei meandri antichi, si presenta ai curiosi una struttura architettonica molto interessante: la Chiesa di Sant’Ignazio. Prima di addentrarci alla scoperta, nonché alla ricerca storica della stessa, i sapori mazaresi riescono a impadronirsi delle nostre "attività sensoriali".

Tra gambero rosso appena pescato o una granita fresca, finalmente può iniziare la visita di un luogo mistico e… religioso. I passi conducono dritti alla Piazza Plebiscito accanto al Collegio dei Gesuiti. Con stupore e meraviglia si erge una facciata barocca in pietra d’intaglio.

La bellezza dei lineamenti è presagio di un passato glorioso, in movimento. Gli attenti osservatori comprendono subito la presenza di due ordini. Nel primo figurano quattro colonne tuscaniche, sporgenti, al centro delle quali è collocato un portale barocco. Questo è arricchito da un fregio rotondo con il busto marmoreo di Sant’Ignazio (opera di Ignazio Marabitti).

Il secondo ordine è caratterizzato da due colonne composite che sorreggono un timpano a linee curve spezzate, mentre al centro figura un altro portale con un architrave decorato da volute e un fregio. Nonostante il primo “assaggio” abbastanza soddisfacente, è il percorso storico il prossimo protagonista indiscusso.

Fu disegnata (sui resti di un palazzo dei nobili mazaresi Adamo) dagli architetti Angelo Italia e Giacomo Napoli (gli stessi a posare la prima pietra per la costruzione del Collegio della Compagnia di Gesù) nel 1701.

In seguito al decreto di soppressione della Compagnia dei Gesuiti - la cui chiesa prende il nome dal suo fondatore (Ignazio di Loyola) - nel 1780 la struttura religiosa fu donata dal Vescovo Ugo Papè ai Padri Minimi di San Francesco di Paola. Durante i restauri del 1901, la basilica funse anche da cattedrale e successivamente, fu chiusa al culto.

Tristemente noto è il 1933 (per alcuni il 1936), quando cedette parte della stessa (causa crollo). Le informazioni di natura storica sono accompagnate dalla curiosità.

Quale? L’entrata. Non è possibile accedere alla ricerca di ogni angolo “macchiato” di arte o segnato dalle brillanti opere architettoniche, ma è pur sempre uno spiraglio da non sottovalutare.

Infatti, in origine la chiesa aveva una pianta ovale. Era formata da otto coppie di colonne tuscaniche, sei altari laterali e uno maggiore al centro, con una grande cupola e due campanili gemelli (questi ultimi furono demoliti in seguito ai bombardamenti del 1943). Molti elementi sono andati perduti nel tempo.

Tutti o tranne uno (forse)! La chiesa comunicava con il Collegio (dei Gesuiti) attraverso un passaggio vicino all’altare. L’occhio indiscreto e attento cerca - invano - di soddisfare a pieno questa eventualità.

Rimane e rimarrà un passaggio a vuoto. La chiesa - nel corso degli anni - è stata trasformata in sala per riunioni consiliari, cinema e comizi elettorali. Un ruolo di secondo piano, poco affine alla sua originalità.

Anche il Satiro Danzante (il museo si trova a poche decine di metri) "sconsolato" penserà allo stato di abbandono in cui vige l’edificio. È doveroso intervenire per salvare il salvabile e conservare, ove fosse possibile, almeno la facciata esterna.

Oltre alla sacralità che si percepisce una volta messo piede nel luogo. Un aspetto che nessuno (mai) potrà cancellare.

Non lontano dalla Cattedrale, con la brezza marina proveniente dal Mar Mediterraneo a "spingere" nei meandri antichi, si presenta ai curiosi una struttura architettonica molto interessante: la Chiesa di Sant’Ignazio. Prima di addentrarci alla scoperta, nonché alla ricerca storica della stessa, i sapori mazaresi riescono a impadronirsi delle nostre "attività sensoriali".

Tra gambero rosso appena pescato o una granita fresca, finalmente può iniziare la visita di un luogo mistico e… religioso. I passi conducono dritti alla Piazza Plebiscito accanto al Collegio dei Gesuiti. Con stupore e meraviglia si erge una facciata barocca in pietra d’intaglio.

La bellezza dei lineamenti è presagio di un passato glorioso, in movimento. Gli attenti osservatori comprendono subito la presenza di due ordini. Nel primo figurano quattro colonne tuscaniche, sporgenti, al centro delle quali è collocato un portale barocco. Questo è arricchito da un fregio rotondo con il busto marmoreo di Sant’Ignazio (opera di Ignazio Marabitti).

Il secondo ordine è caratterizzato da due colonne composite che sorreggono un timpano a linee curve spezzate, mentre al centro figura un altro portale con un architrave decorato da volute e un fregio. Nonostante il primo “assaggio” abbastanza soddisfacente, è il percorso storico il prossimo protagonista indiscusso.

Fu disegnata (sui resti di un palazzo dei nobili mazaresi Adamo) dagli architetti Angelo Italia e Giacomo Napoli (gli stessi a posare la prima pietra per la costruzione del Collegio della Compagnia di Gesù) nel 1701.

In seguito al decreto di soppressione della Compagnia dei Gesuiti - la cui chiesa prende il nome dal suo fondatore (Ignazio di Loyola) - nel 1780 la struttura religiosa fu donata dal Vescovo Ugo Papè ai Padri Minimi di San Francesco di Paola. Durante i restauri del 1901, la basilica funse anche da cattedrale e successivamente, fu chiusa al culto.

Tristemente noto è il 1933 (per alcuni il 1936), quando cedette parte della stessa (causa crollo). Le informazioni di natura storica sono accompagnate dalla curiosità.

Quale? L’entrata. Non è possibile accedere alla ricerca di ogni angolo “macchiato” di arte o segnato dalle brillanti opere architettoniche, ma è pur sempre uno spiraglio da non sottovalutare.

Infatti, in origine la chiesa aveva una pianta ovale. Era formata da otto coppie di colonne tuscaniche, sei altari laterali e uno maggiore al centro, con una grande cupola e due campanili gemelli (questi ultimi furono demoliti in seguito ai bombardamenti del 1943). Molti elementi sono andati perduti nel tempo.

Tutti o tranne uno (forse)! La chiesa comunicava con il Collegio (dei Gesuiti) attraverso un passaggio vicino all’altare. L’occhio indiscreto e attento cerca - invano - di soddisfare a pieno questa eventualità.

Rimane e rimarrà un passaggio a vuoto. La chiesa - nel corso degli anni - è stata trasformata in sala per riunioni consiliari, cinema e comizi elettorali. Un ruolo di secondo piano, poco affine alla sua originalità.

Anche il Satiro Danzante (il museo si trova a poche decine di metri) "sconsolato" penserà allo stato di abbandono in cui vige l’edificio. È doveroso intervenire per salvare il salvabile e conservare, ove fosse possibile, almeno la facciata esterna.

Oltre alla sacralità che si percepisce una volta messo piede nel luogo. Un aspetto che nessuno (mai) potrà cancellare.

|

Ti è piaciuto questo articolo?

Seguici anche sui social

Iscriviti alla newsletter

|

GLI ARTICOLI PIÚ LETTI

-

STORIA E TRADIZIONI

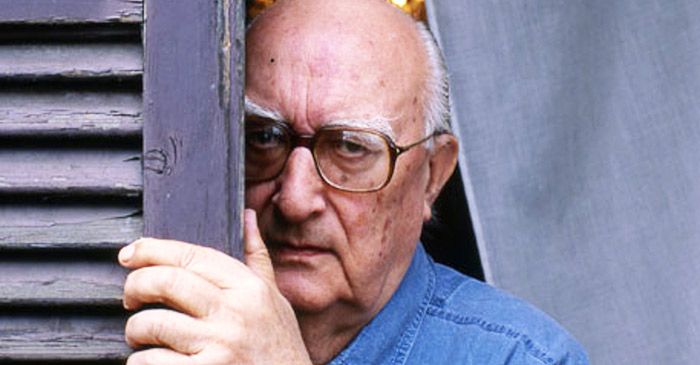

Le 10 suore morte in un monastero: quando Camilleri scoprì un segreto dei Gattopardi

281.723 di Maria Oliveri -

STORIA E TRADIZIONI

Stella, moglie del "Principone": a chi si ispira la principessa di Salina del Gattopardo

191.343 di Susanna La Valle

Seguici su Facebook

Seguici su Facebook Seguici su Instagram

Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok

Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp

Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram

Iscriviti al canale Telegram