STORIA E TRADIZIONI

Nobile, siciliano e devoto alla Chiesa: chi fu il cardinale Mariano Rampolla, il quasi Papa

Anche se non divenne Papa, i siciliani lo ricordano con stima tanto che nel settembre 2021 è stato inaugurato un museo dedicato alla sua figura. La sua storia

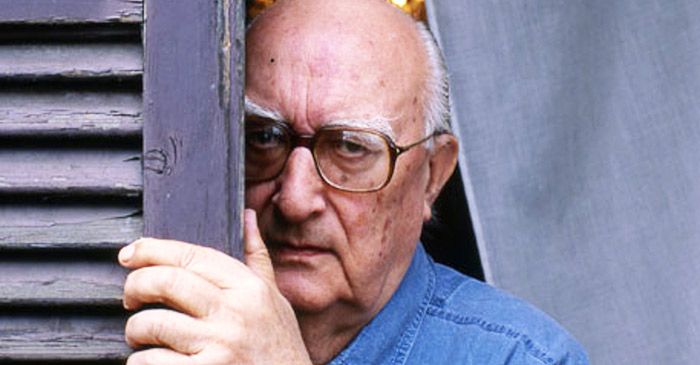

Il cardinale Mariano Rampolla del Tindaro

Con un ricco corredo biografico, con importanti riferimenti storici e con un notevole colpo di scena ecco la storia del Cardinale Mariano Rampolla Del Tindaro.

Nato il 17 Agosto 1843 a Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, da Ignazio Rampolla, conte del Tindaro e discendente dai Ronconi di Ripafratta, nobili pisani stabilitisi in Sicilia nel XIV secolo, e da Orsola Errante dell’Avanella, Mariano Rampolla manifestò precocemente la vocazione al sacerdozio.

Nel 1856 si recò a Roma con il cugino Gioacchino ed un amico di famiglia, fratel Gaetano Magliocco, nominato priore nel convento di Roma Fatebenefratelli.

E nello stanno anno compì l’ultimo viaggio in Sicilia poiché trascorse tutto il resto dell’infanzia e dell’adolescenza a Roma, dove ricevette l’educazione degli aspiranti al sacerdozio sotto il pontificato di Pio IX. Fu proprio nel 1861 che una volta trasferitosi ormai a Roma, lì compì i propri studi nel Collegio Capranica.

Nel tempo non mancarono nella sua crescita personale altri importanti traguardi, infatti, seguì i corsi del seminario Vaticano e quelli della facoltà di giurisprudenza della Sapienza e ottenne i dottorati in filosofia (1862), teologia (1866) e in utroque jure (1870).

Questo percorso prestigioso ed impegnativo formativo lo portò a ricevere, nella basilica Lateranense, il 17 marzo 1866, il sacerdozio da parte del cardinale vicario Costantino Patrizi e nel 1868 pronunziò alla presenza di Pio IX un discorso sul primato pontificio De cathedra Romana Beati Petri Apostoli.

Successivamente, manifestando e così testimoniando il suo profondo attaccamento alla Sede apostolica, pubblicò nel 1870, l’anno dell’entrate delle truppe piemontesi nella capitale, un volumetto intitolato De authentico Romani Pontificis Magisterio solemne testimonium ex monumentis liturgicis Ecclesiae Universae.

La formazione, acquisita e sedimentata nel tempo da parte del Cardinale Rampolla, era di esclusiva impronta romana ed ebbe un’influenza determinante sulla sua fede, sull’ecclesiologia e sulla sua visione del mondo, di cui l’ambasciatore di Francia scrisse nel 1898 che aveva «la concezione più alta del Pontificato romano» (Ticchi, 2004, p. 206).

Spaziando i suoi interessi e manifestando la sua profonda disponibilità al dialogo, aiutò a risolvere, con esito positivo, la spinosa questione dello scisma armeno, contribuì al riavvicinamento fra l’episcopato spagnolo e la monarchia e all’abbandono del carlismo, tentando di limitare le divisioni prevalenti tra i cattolici, fino all’elevazione al cardinalato nel concistoro segreto del 14 marzo 1887.

La data dell’1 giugno dello stesso anno merita di essere ricordata perché l’ormai nominato cardinale Rampolla venne insignito di un’altra nomina da parte del papa Leone XIII come Segretario di Stato, che egli esercitò fino alla morte del Pontefice avvenuta nel 1903. Il Cardinale siciliano condivise con il pontefice l’idea che il papato esercitasse un’alta magistratura morale, che non poteva rimanere indifferente ai moti dell’opinione pubblica internazionale, specialmente nel periodo in cui prevaleva la questione romana.

Pertanto, la politica anticonciliatorista di Gioacchino Pecci ebbe in Rampolla il massimo assertore. Nel 1911 dichiarò «impensabile che il papa fosse soggetto di un qualunque principe temporale o il cittadino di uno Stato qualsiasi» perché «il Santo-Padre doveva godere una libertà assoluta» (von Cramer-Klett, 1914, p. 11).

Il suo orientamento era verso una sentita e profonda volontà di preservare in modo adeguato l’indipendenza funzionale della S. Sede, autorità religiosa internazionale, chiamata a esercitare una missione universale.

Infatti, il cardinale non temette di esaminare le basi di un’eventuale conciliazione con il presidente del Consiglio Antonio Di Rudinì nel 1896, al quale sottolineava tuttavia che il papa doveva «guardare non solo all’Italia, ma anche fuori e rassicurare tutti i cattolici sulla sua reale indipendenza» (Luzio, 1939, p. 455).

Le prime ostilità nei confronti del Cardinale divennero evidenti quando succedette nella carica di segretario degli Affari Ecclesiastici generali, carica fino a quel momento ricoperta dal Monsignor Luigi Galimberti che, invece, venne nominato a Vienna. Tale passaggio di testimone e concreto cambiamento segnò l’inizio di un orientamento sfavorevole alle potenze della Triplice Alleanza alle quali apparteneva l’Italia.

Anche se tale lettura dei fatti non tiene conto che l’atteggiamento diplomatico del Cardinale Rampolla risultava dall’idea di un pontificato romano che non reggeva solo la Chiesa cattolica, ma che era anche «la più alta potenza morale della terra» (Archivio segreto Vaticano, Segreteria di Stato, 1900, rubrica 242, fasc. 2, c. 29v, protocollo 48626, Rampolla al nunzio in Monaco di Baviera).

Pertanto, durante il suo segretariato di Stato, Rampolla incorse nell’ostilità della maggioranza degli uomini che in Italia si susseguirono al potere, poiché il suo incarico fu concomitante a un irrigidimento delle relazioni tra Papato e Regno d’Italia.

Così, gli sforzi del segretario di Stato, Cardinale Rampolla, per proteggere la libertà del romano pontefice – sovrano ancora spossessato dal proprio territorio – tesero a mettere in evidenza la sua indipendenza e imparzialità di fronte a tutti gli Stati.

Ma vi è di più, stando a quanto scrive il principe di Bülow (Mémoires du chancelier prince de Bülow, IV, 1849-1896, a cura di H. Bloch- P. Roques, Paris 1931, p. 473), Rampolla, che si definiva come un «servitore fedele della Santa Sede» (Sinopoli di Giunta, 1923, p. 97), aveva nel proprio ufficio, due quadri: una riproduzione della Vergine di Bartolomé Esteban Murillo e un altro che raffigurava Otto von Bismarck nell’atto di rendere conto a Guglielmo I.

Se è esatta e veritiera, tale testimonianza illustra due caratteristiche della personalità di un diplomatico devoto e impregnato, inoltre, di «un culto per il vicario di Gesù Cristo» (Sinopoli di Giunta, 1923, p. 103).

Alla luce delle informazioni che ci sono pervenute e degli scritti sulla sua vita e sulle sue idee, la politica che condusse s’ispirò a questi due principi, diplomazia e devozione alla Chiesa, anche a rischio di allacciare alleanze insolite, quali quelle con la Francia – unica Repubblica europea in quel periodo – o con la Russia, Stato scismatico.

Quell’atteggiamento, forse considerato troppo innovativo per i tempi, fu aspramente criticato sia dai monarchici francesi (alcuni dei quali lo accusarono perfino di appartenere alla massoneria), sia dai diplomatici tedeschi e austriaci, che sfruttarono tale occasione per criticare la «parzialità» di Rampolla per la Francia e la sua ostilità verso la Triplice Alleanza.

Successivamente, alla morte di Leone XIII, avvenuta nel 1903, all’inizio del conclave Rampolla era tra i favoriti per la successione al Pontificato.

Infatti, dopo le prime due votazioni, la candidatura del cardinale Gotti era sfumata, dando cosi il cardinale siciliano per favorito ma fu soltanto il 2 agosto del 1903 che il cardinale Puzyna, arcivescovo di Cracovia, pose il veto dell’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe contro il Cardinale Rampolla.

Va precisato, infatti, che l’Austria-Ungheria era una delle tre nazioni cattoliche che godevano del privilegio dello ius exclusivae. Lo ius exclusivae (dalla lingua latina, diritto di esclusiva, traducibile in italiano con diritto di veto) era l'antico privilegio di alcuni sovrani cattolici europei di proibire l'elezione a pontefice di una determinata persona.

Tale diritto di veto è stato esercitato più volte nel corso della storia dai re di Francia, di Spagna, dai sacri romani imperatori e dagli imperatori d’Austria contro papabili a loro sgraditi, spesso attraverso i cardinali della corona.

Ma in verità ciò che l'Austria rimproverava al Rampolla era la politica filo- francese e anti-austriaca. Così la stessa sera del 2 agosto del 1903, il Patriarca di Venezia Giuseppe Sarto ottenne 30 voti contro 21 destinati a Rampolla. Così il 4 agosto, Sarto fu eletto con 50 voti sui 62 cardinali entrati in conclave ed assunse il nome di Pio X.

Significativo e indicativo del primo vero segnale di cambiamento fu il primo gesto del neo eletto Papa: abolire per sempre il veto laicale con la costituzione apostolica Commissium Nobis. Nel 1903 Pio X scelse un nuovo Segretario di Stato nella persona del giovane Rafael Merry del Val.

Ciononostante, il Cardinale Rampolla proseguì il suo mandato come prefetto della Congregazione della Reverenda Fabbrica di San Pietro e come presidente della Pontificia commissione pubblica, creata l'anno prima.

Così nel 1908 lasciò l’incarico per divenire segretario del Sant'Uffizio e solo dopo nel 1912 divenne Archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa Fino alla morte fu considerato il più probabile successore di papa Pio X.

Rampolla morì improvvisamente a Roma il 16 dicembre 1913 a settant'anni, alcuni mesi prima del pontefice. Venne sepolto nel cimitero del Verano.

Soltanto il 19 giugno 1929, dodici giorni dopo la ratifica dei Patti Lateranensi dal Parlamento italiano, la sua salma venne traslata nella basilica di Santa Cecilia in Trastevere.

Con l’intento di non dimenticare un uomo di chiesa che portò avanti le sue idee, nonostante le inevitabili conseguenze e le possibili inimicizie politiche, anche se non divenne papa, i siciliani lo ricordano con stima tanto che nel settembre 2021 è stato inaugurato un museo dedicato al cardinale Mariano Rampolla del Tindaro nel suo paese natale, Polizzi Generosa.

Fonte: "Il cardinale Mariano Rampolla del Tindaro" di Ocsana e Salvatore Badagliacca (Serradifalco Editore).

|

Ti è piaciuto questo articolo?

Seguici anche sui social

Iscriviti alla newsletter

|

GLI ARTICOLI PIÚ LETTI

-

STORIA E TRADIZIONI

Le 10 suore morte in un monastero: quando Camilleri scoprì un segreto dei Gattopardi

281.918 di Maria Oliveri -

STORIA E TRADIZIONI

Per i cugini era un "mostro", per la madre una figlia: la storia del (vero) "Gattopardo"

181.044 di Maria Oliveri

Seguici su Facebook

Seguici su Facebook Seguici su Instagram

Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok

Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp

Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram

Iscriviti al canale Telegram