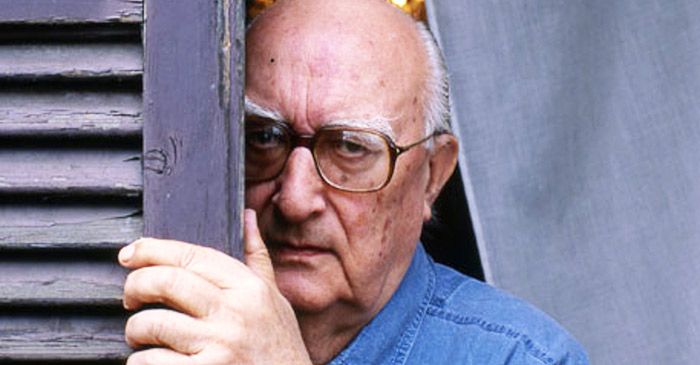

John Dickie, storia di Cosa nostra

E' bastato che un giudice come Falcone abbia creduto al teorema di un “pentito” come Buscetta affinché la teoria dell’onore siciliano assumesse il giusto valore di una enorme balla spaziale. Dickie, che ha scritto un volume di carattere storico, fa risalire la nascita di “cosa nostra” agli anni successivi alla caduta dei Borboni, ovvero gli anni di formazione della nuovo stato italiano. Un periodo in cui disordini sociali ed esponenti locali di qualsiasi colore poco avvezzi a procedere sui binari dell’ordine e della legalità, resero il terreno fertile al fiorire del fenomeno mafioso, accettando dei compromessi che la classe politica non è stata più capace di abbandonare.

Da lì, questo vero e proprio trattato su “cosa nostra” e sulla storia del nostro paese (non dimentichiamolo), si snoda in una narrazione chiara e per niente accademica, con una minuzia di particolari spesso eccessiva ma con uno spessore narrativo tale da non annoiare il lettore. L’autore, poi, non cela affatto l’accusa alle istituzioni politiche, locali e nazionali, che dapprima hanno sottovalutato, quando non cavalcato, il pericolo mafioso, e poi non hanno voluto sconfiggerlo definitivamente perché troppo impelagato con apparati deviati del governo. A tal proposito, da sottolineare è la figura del barone Turrisi Colonna, patriota italiano, due volte sindaco di Palermo, parlamentare e autore nel 1864 di un pamphlet che analizzava la situazione criminale in Sicilia. Ebbene, oltre a questi indubbi meriti, è emerso che il colto nobile palermitano intratteneva stretti legami con “cosa nostra”, e più precisamente, forniva protezione politica ai più importanti esponenti mafiosi. Una delle tesi del libro è che Turrisi Colonna fu l’antesignano di quei politici e personalità di primo piano, che, non si sa se costretti o meno, intrecciarono solidali rapporti col la mafia. Secondo Dickie le storie di nomi come i Florio, il Pitrè, Palizzolo, Finocchiaro Aprile e di altri ancora vanno riviste sotto la luce delle loro ingombranti amicizie. Le verità scomode comunque non si fermano qui, perché dalle pagine del libro l’autore non lesina un attacco deciso ai vertici religiosi e alla loro cecità nei confronti della mafia considerata in sintesi meno grave del comunismo, vero e proprio spauracchio per l’universo clericale.

Gli aspetti negativi della pubblicazione, seppur minimi, sono in parte legati alla scarsa conoscenza del nostro territorio (Passo di Rigano non è un paese alle porte di Palermo), in parte connessi all’eccessivo soffermarsi su fatti di contorno che bastava citare di corsa. Pensiamo soprattutto all’intero capitolo dedicato a “cosa nostra” americana, che, per peso specifico, usi e tradizioni, ha poco a che spartire con la mafia siciliana. Sul finire ricordiamo una frase che Falcone ripeteva spesso «Se Cosa Nostra esiste, allora ha una storia; e se ha una storia, allora, ha avuto un principio e avrà una fine». Illusorio augurio? Forse, ma noi preferiamo affermare che diventi una ragione d’essere per ogni siciliano onesto. Leggere questo libro come qualcun altro sullo stesso tema e del medesimo valore è assolutamente necessario, perché volenti o nolenti la nostra brutta storia siamo noi e non possiamo per molto tempo ancora voltarci e scrollare le spalle.

|

Ti è piaciuto questo articolo?

Seguici anche sui social

Iscriviti alla newsletter

|

GLI ARTICOLI PIÚ LETTI

-

STORIA E TRADIZIONI

Le 10 suore morte in un monastero: quando Camilleri scoprì un segreto dei Gattopardi

282.019 di Maria Oliveri -

SOCIAL E WEB

La cicogna prende "Il Volo": chi è il tenore (siciliano) che diventa presto papà

130.727 di Redazione -

CINEMA E TV

È palermitana e la vedi ancora su Rai 1: chi è la nuova attrice in "Mina Settembre"

101.347 di Redazione

Seguici su Facebook

Seguici su Facebook Seguici su Instagram

Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok

Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp

Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram

Iscriviti al canale Telegram