ITINERARI E LUOGHI

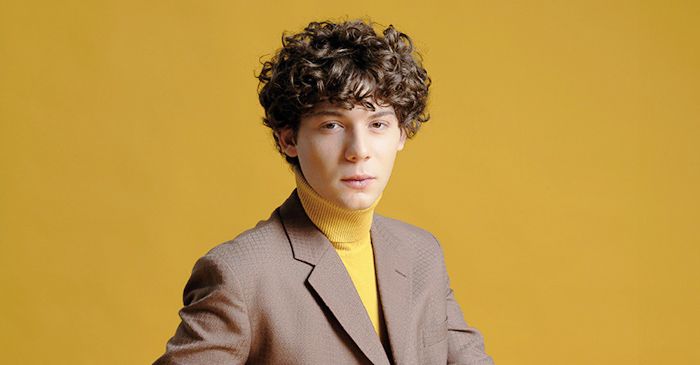

Ti senti in Francia ma sei in Sicilia: il tour nell'incantevole "perla" della riviera jonica

Vi portiamo in uno dei paesini più particolari e caratteristici della costa ionica siciliana. Terra di bellezze naturali ma anche di deliziose tradizioni culinarie

Nizza di Sicilia

Il sovrano ebbe a cuore il paesino sulla riviera jonica di Messina che, ai nostri giorni, si chiama Nizza di Sicilia ma che, secondo il Real Decreto n. 1405 del 18 dicembre 1849, mise insieme le due Marine, denominandole “San Ferdinando”.

La nuova località ancora oggi si avvale del titolo di Bosco di San Ferdinando, dopo aver inglobato 241 ettari di superficie boschiva da Fiumedinisi. A cambiare le sorti un altro Real Decreto, stavolta nel 1863, del re d'Italia Vittorio Emanuele II e l’avvento di Giuseppe Garibaldi, così si deve pronunciare l’addio a San Ferdinando che si configura come Nizza di Sicilia, dal momento che l'Eroe dei due Mondi aveva già sancito questo battesimo dai suoi natali nizzardi (ma di Francia), nel 1860, con una banale ricevuta per la ricompensa in denaro elargita dai Sanferdinandesi, in omaggio alla sua causa nazionale.

Tra inizio anni Trenta e inizio anni Cinquanta, un’altra confusione di paternità per cui la “povera” Nizza perde indipendenza come frazione di Roccalumera. Ma l’identità di questo borgo desta interesse a partire dal suo Quartiere marinaro “U Ciumareddu” (Fiumarello), la cui associazione omonima, che opera da 14 anni, non intende farsi scalfire nei suoi pilastri documentali e per tradizioni di appartenenza territoriale.

Una delle socie fondatrici dell’associazione “U Ciumareddu” Carmen Cicore, con la presidenza di Carmelo Forzini, dice: «C’è un rammarico: avrebbero potuto lasciare almeno un paesino col nome San Ferdinando; invece, è sopravvissuto, con questo appellativo, solo in un ristorante nel Quartiere ‘U Ciumareddu’».

La fondatrice ha rinfocolato dei rituali che racchiudono sia il profilo spirituale – religioso che folcloristico coinvolgendo l’orografia del luogo. Il Tunneo da Cciappa che si organizza in onore di San Giovanni - il 24 giugno, insieme alla “Canniciata du Ciumareddu” celebrata nella ricorrenza di San Giuseppe – 19 marzo, è una tradizione che serve a salutare le stagioni al loro ingresso: nel dettaglio, San Giovanni subito dopo il solstizio d’estate e San Giuseppe al principio della primavera.

Per San Giovanni, la celebrazione a Nizza viene interpretata il 22-23 giugno con la Maccheronata pubblica col sugo rosso di maiale, a partire dagli anni Cinquanta subito dopo il conflitto bellico.

San Giuseppe corrisponde anche all’anticipazione della Quaresima di Resurrezione e ha una risonanza culinaria con la preparazione delle Crispelle (in dialetto), a lui dedicate, che si esplicitano, da costume, per il giorno antecedente alla festa e la vera e propria ricorrenza.

Le Crespelle sono dolcini poveri come San Giuseppe (dipinto come un falegname libero), composti da zucchero farina, latte, lievito di birra, zucchero e uva passa. Vengono manipolate per farle gonfiare e renderle leggere con una lievitazione di due ore, poi fritte e, una volta cotte, passate nello zucchero e cannIella.

I fedeli di “U Ciumareddu” sono autorizzati a distribuirle con pinze e nei piatti durante le celebrazioni. L'anno scorso, presenti circa 300 persone.

Sempre col principio del transito di due stagioni, in questo caso l'estate e la primavera, si compie il benvenuto rispettivamente ai periodi caldo e mite che sporgono con la sostanza delle materie prime alimentari e per queste ultime date di giugno con il sugo di maiale.

Si sceglie la pasta artigianale prelibata che potevi realizzare, all’epoca de Dopoguerra, soltanto il giorno di festa perché non potevi permettertela in altre circostanze. Gli ingredienti reperibili erano la Farina di Semola, acqua e sale. L'arte di plasmare questi maccheroni che potevano essere lunghi o corti è invariata come allora perché consiste nel maneggiare l'impasto e formare dei cannoncini, eseguendo in ognuno due buchi con un ferro ricavato dall'ombrello: si spuntano le due estremità con il “ferruzzo” che viene infilato e sfilato nel maccherone creando le aperture. Qualcuno adesso mette anche le uova nell'impasto.

Il Ragù viene fatto il giorno prima con un battuto di cipolla, carote e sedano sbollentato e poi soffritto; si aggiunge una combinazione di bovino e suino - una tritata mista, una volta rosolato tocca alle "Scuccitte" (dadini di cotenna del maiale), si integrano tocchetti di carne di maiale ovvero spezzatino e ancora passata di pomodoro, poi si sala, tre - quattro ore per fare stringere il sugo.

La pasta bolle dentro un calderone, poi viene servita nelle “Maidde” di legno, dove entrano cinque chili di maccheroni alla volta.

Il passatempo “da’ ‘Cciappa” non è altro che il recupero di un gioco antico e divertente per riscoprire le vecchie tradizioni: prima si faceva in strada. Questa competition, che prevede l’utilizzo di una pietra piatta (anche detta “pietra bambina” … di quelle smussate dall’acqua salina), si basa sullo stesso regolamento delle bocce, con cui si adotta una pallina. Si deve arrivare ad un capo all'altro di una pista, come quella delle bocce.

L’associazione che si occupa di promuovere la località Nizza di Sicilia ha istituito, lo scorso maggio, addirittura “Corsi di ‘Cciappa libera”, attraverso la presenza di uno sponsor e la collaborazione con la Pro Loco. La gara è ideale per qualsiasi tipo di età con la modulistica apposita e non implica chissà quale forza fisica. Nel gioco tradizionale, si regalava la birra per gli adulti e la bibita gasata per i bimbi. Ora è più indicata la Coppa.

Sul territorio comunale di Nizza di Sicilia, ad operare sono la Parrocchia Santa Maria Assunta e San Giuseppe, istituzione nata nel 1984 dall'unificazione delle due parrocchie preesistenti. Fino a quell’anno, San Giuseppe era l'unico patrono di Nizza, conseguentemente diventa Compatrono della Madonna Assunta per decreto arcivescovile.

Anche le chiese filiali di San Giovanni Battista e San Francesco di Paola sorgono sul suolo nizzardo. Il Quartiere Saraceno abbraccia dalla Chiesa San Giovanni alla piazza Colonnello Interdonato; il Quartiere dei Nobili con fabbricati signorili (Palazzo Interdonato, Palazzo De Luca, Museo del Risorgimento) si estende da piazza Col. Interdonato al fiume Landro (che va da incrocio casa Pitta con la via Nazionale - via Umberto I); “U ciumareddu” ovvero la Marina di Nizza oppure Quartiere di San Giovanni (prima c'era una fiumara che divideva Fiumedinisi e Alì).

C'è ancora il muro del bastione per frenare ciò che scendeva dal fiume negli anni 50--60. Ora c'è una sezione che è strada di collegamento tra Nizza e Fiumedinisi: Marina di San Giovanni. Negli anni '80 sono stati fatti collegamenti senza che le origini fossero preservate. il muro è stato tutelato. La Via Garibaldi unisce il Ciumareddu alla via Umberto I e fa riferimento agli sbarchi a Calatafimi.

La chiesa dedicata a San Giuseppe, che fa da corona al fiume Landro, era la cappella privata dei principi Stagno D'Alcontres e i principi passavano dai locali interni del Castello di proprietà alla parrocchia. Allo stato odierno, quel castello viene gestito dal figlio di un privato dopo la conversione in b&b.

L'ex convento era stato creato da un soggetto facoltoso del territorio, Letterio Manganaro, per i bimbi "du Ciumareddu" e veniva fruito come scuola materna per istruire gli alunni al salto alla seconda elementare. Sul portone del convento, ci sono incise le iniziali di questo personaggio borghese, come si usava insignire i signori benefattori di vecchio stampo.

Da visitare anche la chiesa sussidiaria di San Giovanni e quella di San Francesco di Paola che si trova nella piazza accanto al Comune (era dei frati Paolotti).

Tornando alla processione di San Giuseppe, si usa camminare con le “cannici”, mazzetti di canne selvatiche, chiuse con filo di ferro (10-15 fili accesi a un fuoco comune) e portate attraverso il quartiere, in via Garibaldi, entrando infine nella Chiesa di San Giuseppe.

Il sacerdote trasferisce fuori la statua di San Giuseppe, scolpita da un maestro anonimo che è stata restaurata da Marianna Saporito (stessa specialista di San Biagio, fatto da Saccà). L'intervento ha fatto sì che le tinte originarie emergessero. In passato, erano stati utilizzati degli smalti per le barche.

Da notare l'argento del bastone e delle due aureole (del santo e del bambino), la cui opera è stata commissionata da un signorotto. Dopo la benedizione, consegnata l'offerta per San Giuseppe che era stata riposta in una scatola foderata. La manifestazione è stata ripresa da 12 anni, in quanto risaliva ai primi dell'Ottocento e raduna avventori anche da altri centri vicini.

|

Ti è piaciuto questo articolo?

Seguici anche sui social

Iscriviti alla newsletter

|

GLI ARTICOLI PIÚ LETTI

-

ARTE E ARCHITETTURA

Il nome è innocuo ma ha un passato oscuro: il Mercato di Palermo dove trovi tesori

69.889 di Susanna La Valle

Seguici su Facebook

Seguici su Facebook Seguici su Instagram

Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok

Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp

Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram

Iscriviti al canale Telegram